在成都武侯实验小学的一年级教室里,7 岁男孩李墨一正用彩笔描绘着记忆中的南极冰川。这个身高 120 厘米的孩子,刚刚结束一场横跨五大洲的奇幻之旅 —— 他的父母李瑞和刘粒,用 500 天时间骑行穿越 41 个国家,用自行车拖斗载着他丈量了地球的经纬线。这场花费 50 万元的环球骑行,不是富二代的任性挥霍,而是普通工薪家庭用十年时间筹备的 “成长实验”。

十年筹备:从二人世界到三口之家的骑行哲学

故事始于 2013 年的台湾环岛骑行。当时还是陌生人的李瑞和刘粒,在日月潭畔的民宿相遇,共同的骑行爱好让他们决定结伴完成环球之旅。两年时间里,这对年轻夫妇穿越欧亚大陆,在伊朗沙漠遭遇过沙尘暴,在西伯利亚零下 30℃的夜晚挤在帐篷里取暖。这段经历不仅让他们收获了爱情,更埋下了未来家庭旅行的种子。

儿子墨一的诞生让他们的计划加速推进。从六个月大第一次国际飞行,到 18 个月横穿韩国的短途骑行,夫妻俩用六年时间测试孩子的适应能力。“我们从小培养他喝冰牛奶、吃冷食,就是为了让他能适应户外不确定的饮食条件。” 李瑞展示着手机里的照片,墨一两岁时已经能在自行车拖斗里安静地听故事、看风景。

2023 年初,当幼儿园老师建议给孩子 “更多探索空间” 时,李瑞夫妇辞去工作,将成都的房子出租,带着墨一开始了这场 “跟着夏天走” 的旅程。他们的第一站选择沙特阿拉伯,因为那里的冬季气候适宜骑行。但出发首日就遭遇 “下马威”—— 李瑞的自行车链条在沙漠公路上断裂,一家三口在烈日下推车三小时才找到修车铺。

车轮上的课堂:500 天的生命教育

在阿根廷乌斯怀亚的世界尽头,墨一看着父母将自行车推上渡轮前往南极。这个价值 10 万元的行程,是李瑞夫妇送给孩子的 “七大洲毕业礼”。当破冰船穿越德雷克海峡时,7 岁的孩子第一次目睹浮冰撞击船舷的震撼场景,在企鹅聚居地见证生命的顽强。

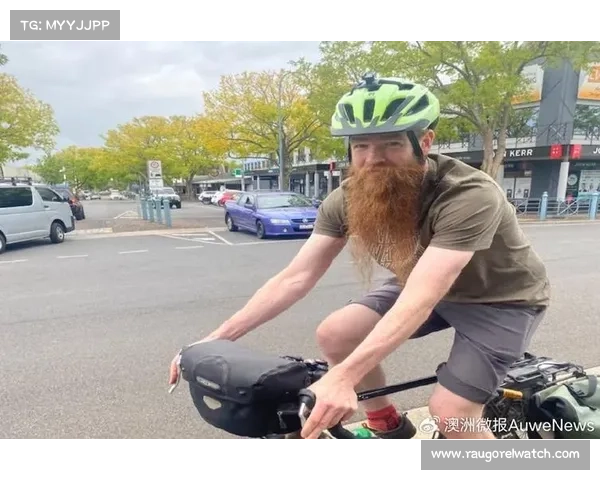

bevictor伟德官网入口旅途中的课堂充满意外。在匈牙利乡村,墨一因语言不通与当地孩子用手势交流,最终用乐高拼出友谊的桥梁;在澳大利亚 MOE 市,同名的市长送给他两本图书,鼓励他 “永远保持探索世界的好奇心”。这些瞬间被李瑞夫妇记录在相机里,后来成为墨一写作文的素材:“原来不同国家的小朋友,都喜欢在草地上打滚”。

教育的维度还体现在生活技能的培养。墨一学会了用简易工具修理自行车,在露营时帮忙搭建帐篷,甚至能用英语和西班牙语简单点餐。“他现在能自己管理零花钱,知道买一瓶水需要多少当地货币。” 刘粒展示着孩子的旅行账本,稚嫩的字迹记录着从沙特里亚尔到阿根廷比索的换算过程。

50 万的价值重构:超越数字的生命体验

在成都的家中,李瑞打开行李箱展示 “全部家当”:两套速干衣、三双骑行鞋、一台防水相机。这个曾经年薪 20 万的工程师,如今穿着马拉松赞助的 T 恤,开着十年车龄的代步车,却认为 “钱花在刀刃上”。50 万元的花费中,20% 用于南极行程,30% 支付跨洋机票和轮渡费用,剩下的用于沿途食宿。他们选择住民宿、吃简餐,在欧洲露营时甚至用野果充饥。

这笔 “教育投资” 带来的改变肉眼可见。出发时身高 103 厘米、体重 13 公斤的墨一,归来时长高 17 厘米,体重增加 8 公斤。更重要的是性格的转变 —— 曾经腼腆的孩子,如今能在陌生人面前大方分享旅行见闻。“他在西藏高海拔地区骑行时,主动提出自己背包,说要‘为团队分担重量’。” 李瑞回忆起那个瞬间,眼眶微微湿润。

网络上的争议从未停止。有人质疑 “50 万够在成都买套房”,李瑞在视频中回应:“房子可以再买,但孩子的童年只有一次。” 他展示着家中的照片墙,上面贴满与各国友人的合影 —— 从马来西亚婚礼上的舞狮,到南极科考站的中国国旗,这些跨越国界的友谊,正是他眼中最珍贵的 “不动产”。

下一站北极:让成长永远在路上

如今,刘粒的孕肚已显,这个即将迎来二宝的家庭又在策划新的旅程。他们计划从俄罗斯坐火车进入北极圈,沿着贝加尔湖畔骑行,让墨一亲眼见证地理课本里的 “永久冻土带”。“我们会教他用望远镜观察北极光,记录沿途的动植物变化。” 李瑞打开电脑,屏幕上是手绘的路线图,标注着每个露营点的经纬度。

这场环球骑行的意义,或许正如李瑞在短视频简介中写的:“我们不是要培养神童,而是想让孩子知道,世界很大,人生可以有多种打开方式。” 当墨一在日记中写下 “下一次旅行要带新朋友一起” 时,这个普通的中国家庭,正在用行动诠释着属于他们的教育哲学 —— 最好的成长,永远在路上。